Rehabilitación cardiaca: mecanismos para restaurar la función e impacto clínico

La rehabilitación cardiaca (RC) representa hoy una de las estrategias más completas y costo-efectivas para restaurar la función, la calidad de vida y la independencia tras un evento cardiovascular. Nacida en los años sesenta como un intento arriesgado de movilización precoz tras el infarto agudo de miocardio, ha evolucionado hacia un programa interdisciplinario que combina ejercicio terapéutico, optimización farmacológica, control de factores de riesgo, apoyo psicológico y educación en autocuidado. Su propósito contemporáneo trasciende la mera capacidad aeróbica para abarcar la resiliencia biológica y funcional del paciente con enfermedad cardiovascular (ECV), especialmente del adulto mayor con fragilidad, sarcopenia o multimorbilidad.

De la movilización posinfarto a la intervención integral

La transición histórica de la RC —de estrategia postinfarto a plataforma de prevención secundaria y restauración funcional— responde al reconocimiento de que el desacondicionamiento físico, la fragilidad y la disfunción muscular son tan determinantes del pronóstico como la propia cardiopatía. Los programas modernos integran supervisión médica, educación estructurada, manejo de comorbilidades y ajuste terapéutico, coordinados por equipos multidisciplinarios que incluyen cardiólogos, fisiatras, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos y enfermería especializada. Su efecto sinérgico se traduce en menos rehospitalizaciones, mayor adherencia terapéutica y mejor pronóstico vital y funcional.

Mecanismos fisiológicos que restauran la función

El artículo de Damluji et al. disecciona con rigor los mecanismos fisiológicos que explican la mejoría inducida por la RC. En la raíz del problema, la ecuación de Fick (VO₂ = gasto cardíaco × diferencia arteriovenosa de oxígeno) sintetiza el entramado de factores centrales y periféricos que limitan el ejercicio en la ECV.

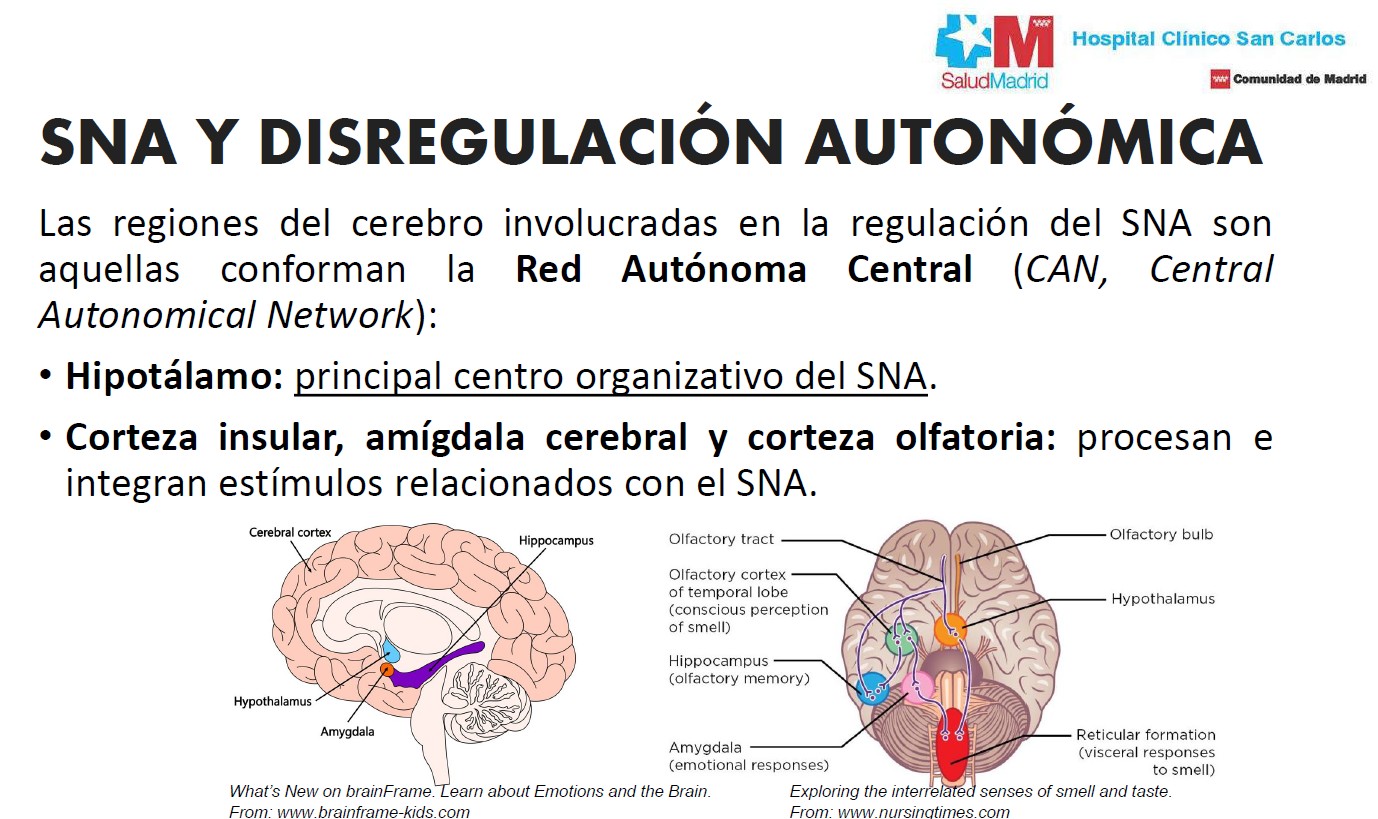

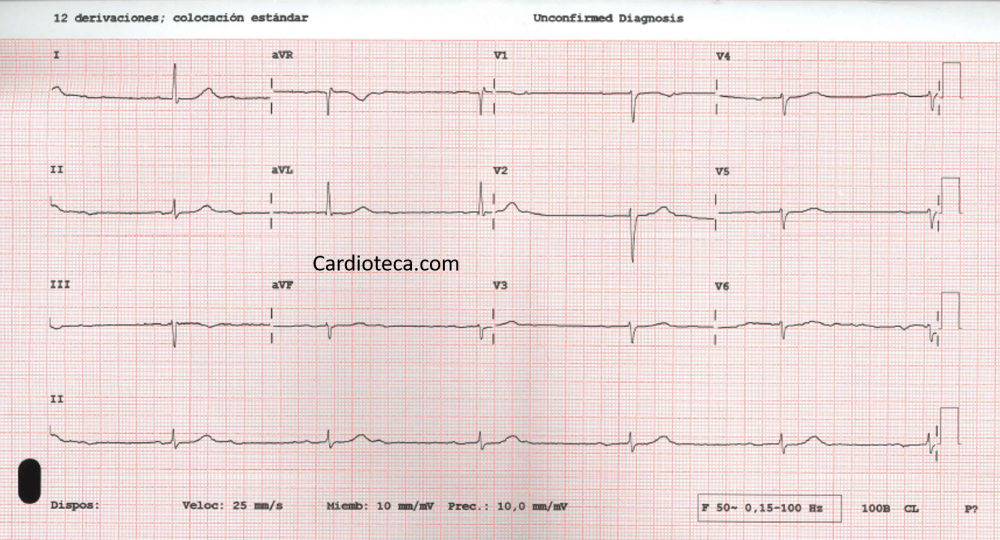

Reequilibrio autonómico y control cronotrópico

La disfunción autonómica es un rasgo cardinal: la hiperactividad simpática y la atenuación del tono vagal reducen la respuesta cronotrópica y aumentan el riesgo arrítmico. La RC atenúa dicha hiperactividad, restaura la sensibilidad barorrefleja y mejora la variabilidad de la frecuencia cardiaca, favoreciendo una recuperación más rápida del ritmo y una mejor adaptación al esfuerzo.

Hemodinámica central y periférica

El remodelado ventricular excéntrico o concéntrico limita la reserva contráctil y la capacidad de incremento del volumen sistólico. El ejercicio supervisado optimiza el acoplamiento ventrículo-arterial, mejora la distensibilidad diastólica y la eficiencia mecánica. A nivel periférico, el estímulo repetido de cizalla incrementa la biodisponibilidad de óxido nítrico, mejora la función endotelial y reduce la rigidez arterial, traduciéndose en menor poscarga y distribución más eficaz del gasto cardíaco.

Músculo esquelético y bioenergética

El músculo esquelético es el órgano diana olvidado. En la ECV se observa pérdida de fibras tipo I, disminución de la densidad mitocondrial y aumento de adiposidad intramuscular. El entrenamiento combinado (aeróbico y de fuerza) incrementa la capilarización, la biogénesis mitocondrial y la potencia funcional, contrarrestando la sarcopenia y la fatiga. La mejora en la extracción y utilización periférica de oxígeno eleva el VO₂ pico, parámetro fuertemente asociado con supervivencia.

Inflamación, metabolismo y composición corporal

La RC modula vías inflamatorias (TNF-α, IL-6), mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la adiposidad visceral, condiciones que potencian la estabilidad aterosclerótica y favorecen el entorno metabólico del músculo y del endotelio.

Neurocognición, ánimo y sueño

Los autores destacan que la depresión, la ansiedad y el miedo al esfuerzo perpetúan el desacondicionamiento. El abordaje psicosocial de la RC mitiga estos factores, mejora la adherencia y la calidad del sueño, y favorece la recuperación neurocognitiva.

De la UCI al domicilio: fases y estrategias

La RC contemporánea se estructura en cuatro fases:

- Fase I (intrapaciente o UCI): orientada a la movilización precoz. La evidencia muestra que iniciar rehabilitación incluso en pacientes ventilados o con dispositivos mecánicos es seguro y reduce estancia hospitalaria. Estrategias como la estimulación eléctrica neuromuscular o el cicloergómetro en cama previenen la atrofia muscular y el delirium.

- Fase II (ambulatoria temprana): constituye el núcleo del programa supervisado. Incluye evaluación integral, prescripción de ejercicio, educación, soporte psicosocial y optimización farmacológica. Mejora capacidad funcional, calidad de vida y reduce mortalidad y reingresos. Las guías ACC/AHA la consideran intervención de clase I.

- Fases III y IV (mantenimiento y seguimiento): buscan sostener los logros mediante actividad física regular y control de riesgo cardiovascular. Su implementación sigue siendo deficitaria, con apenas un cuarto de los pacientes elegibles participando.

Prescripción y progresión del ejercicio

La combinación de entrenamiento aeróbico y de fuerza es piedra angular. Las guías del American College of Sports Medicine recomiendan 30–60 min, tres veces por semana, al 40–80 % de la capacidad funcional estimada. El entrenamiento interválico de alta intensidad muestra ventajas modestas en VO₂ pico respecto al continuo moderado, aunque su aplicación requiere cautela y protocolos individualizados. La personalización —en función de síntomas, respuesta hemodinámica y comorbilidades— es esencial para maximizar beneficios y minimizar riesgos.

Emergencia de modelos híbridos y tecnologías digitales

Uno de los aportes más relevantes del compendio es la evaluación de los nuevos modelos de prestación. Las modalidades domiciliarias e híbridas, apoyadas en telemedicina y tecnologías portátiles, demuestran equivalencia en resultados clínicos y de calidad de vida respecto a la RC presencial, ampliando el acceso y reduciendo inequidades geográficas o socioeconómicas. Los dispositivos vestibles permiten monitorizar frecuencia cardiaca, ritmo, saturación y actividad en tiempo real, mejorando la adherencia y seguridad. La inteligencia artificial y la realidad virtual emergen como herramientas para personalizar el entrenamiento, predecir inestabilidad y potenciar el compromiso del paciente.

Intervenciones complementarias: nutrición y farmacología

El artículo subraya la relevancia de integrar estrategias nutricionales en el marco de la RC, especialmente en pacientes con sarcopenia y fragilidad. La combinación de ejercicio y suplementación proteica (1.2–1.5 g/kg/día) potencia la síntesis proteica, la masa muscular y la fuerza. Aunque los resultados funcionales son variables, esta sinergia muestra promesa.

En el ámbito farmacológico, se discuten posibles adyuvantes: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (por su acción sobre la perfusión muscular y la angiogénesis), nitratos inorgánicos (mejora de la bioenergética mitocondrial) y moduladores selectivos del receptor androgénico. Sin embargo, la evidencia aún es incipiente y se requiere mayor investigación para definir su seguridad y eficacia en sarcopenia y envejecimiento cardiovascular.

Fragilidad, envejecimiento y multimorbilidad

Los autores insisten en que la RC moderna no solo restaura la función cardiaca, sino que aborda la fisiopatología del envejecimiento: inflamación crónica, disfunción mitocondrial, pérdida de proteostasis y senescencia celular. Su enfoque integral contrarresta el “síndrome posthospitalario”, reduce la dependencia funcional y mejora la capacidad de recuperación tras episodios agudos o procedimientos invasivos. En la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada, la RC mejora la tolerancia al ejercicio, la función diastólica y la calidad de vida, complementando terapias como iSGLT2 o sacubitrilo/valsartán.

Conclusión: la RC como medicina de la función

La rehabilitación cardiaca se reafirma como puente entre la medicina de precisión y la recuperación funcional del paciente. Su valor reside en restaurar la fisiología cardiovascular, muscular y neuroautonómica, al tiempo que aborda dimensiones emocionales y sociales del enfermo crónico. En un contexto de envejecimiento poblacional y creciente multimorbilidad, la RC representa la intervención más transversal, humana y costo-efectiva para reducir discapacidad, mejorar la calidad de vida y optimizar recursos sanitarios.

Damluji y colaboradores concluyen que el futuro de la RC exige personalización basada en mecanismos biológicos, integración tecnológica, y compromiso interprofesional para hacer de cada programa un verdadero modelo de medicina centrada en la función y en la persona.

Referencias:

- Circulation. - Benefits of Cardiac Rehabilitation: Mechanisms to Restore Function and Clinical Impact

Juan José Hurtado Mendoza